Einführung

Definition

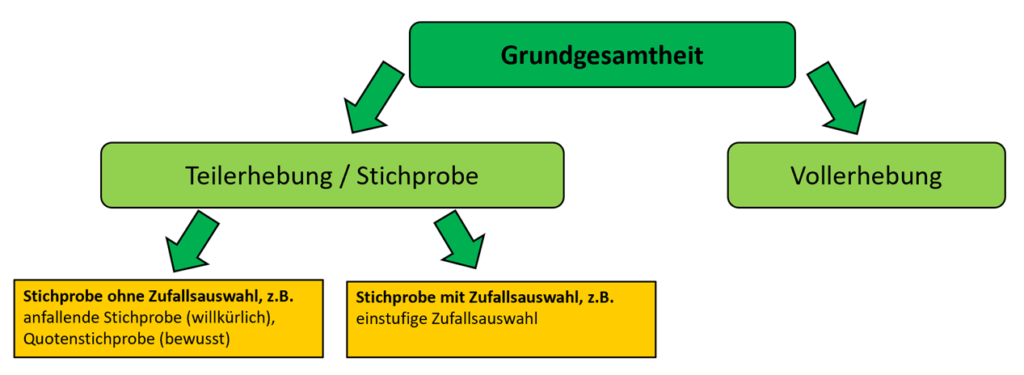

Mit einer Befragung erhebt man vorwiegend subjektive Einstellungen und Meinungen in der Bevölkerung. Dabei werden aus einer Grundgesamtheit in der Regel Stichproben gezogen. (Ausnahme: Vollerhebung).

Besonders im Fokus hier ist die standardisierte Befragung, die meist für quantitative Forschung genutzt wird. Sie basiert auf einem zuvor erstellten Fragebogen. „Standardisiert“ meint, dass Verlauf, Fragen, Teilnehmer und im Endeffekt die gesamte Befragungssituation vorgegeben sind, um sie möglichst von Störeinflüssen frei zu halten.

Dabei muss jede Befragung systematisch verlaufen und intersubjektiv nachvollziehbar sein.

„Die Befragung kann als ein klassisches Instrument der Datenerhebung für die empirisch orientierten Disziplinen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften bezeichnet werden.“ (Reinecke, 2014)

Einordnung in die Forschungsmethoden

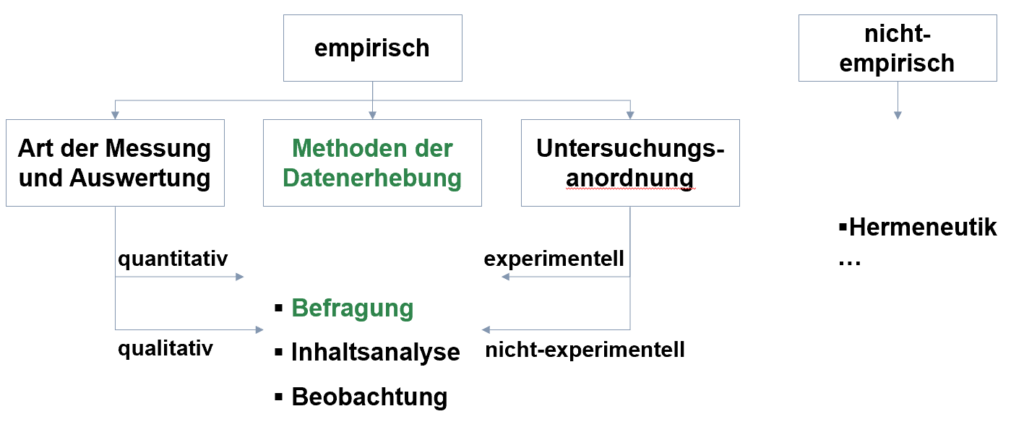

Die Befragung ist eine von mehreren empirischen Methoden der Sozialforschung, wie auch die Inhaltsanalyse, die Beobachtung oder das Experiment. Sie hebt sich insofern von ihnen ab, dass in der Befragung hauptsächlich aktuelle, subjektive Meinungen und Einstellungen in der Bevölkerung erhoben werden, während z.B. die Inhaltsanalyse bereits vorhandene Daten untersucht. Die Befragung kann sowohl qualitativ als auch quantitativ erfolgen.

Befragungsmethoden

Eine Befragung kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Die Art der Untersuchung hängt dabei sowohl von der gewählten Stichprobe und ihrer Größe sowie dem Forschungsinhalt ab.

Befragungen, die Face-to-Face (sowohl vor Ort als auch z.B. über Zoom) oder telefonisch verlaufen, sind meistens offener gestaltet und daher aufwendiger auszuwerten. Soll mit dieser Methode eine quantitative Forschung mit einer größeren Stichprobe durchgeführt werden, sind entsprechend viele Ressourcen (Interviewende, Zeit, Finanzierung, …) nötig.

Bei schriftlichen Befragungen, heutzutage oft über einen Online-Fragebogen, ist der Ressourcenaufwand deutlich geringer und die Auswertung ist einfacher, da die Antwortmöglichkeiten meistens geschlossen sind, d.h. schon vorgegeben. Für quantitative Forschung wird meistens der standardisierte Fragebogen eingesetzt. Diese Methode eignet sich auch für die Forschung über sensiblere Themen, da sich die Befragten hier nicht so beobachtet fühlen. Allerdings können von beiden Seiten keine Nachfragen gestellt werden.

Kurzer Ausblick: Es gibt sowohl Querschnittsbefragungen, bei denen viele Personen gleichzeitig zu einem Zeitpunkt untersucht werden; und Längsschnittbefragungen, bei denen die gleichen Personen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten untersucht werden.

Zentrale Begriffe und Einheiten

- Merkmalsträger = jedes Element der Grundgesamtheit (auch „Untersuchungseinheit“ oder „Fall“)

- Z.B. eine befragte Person aus der Stichprobe

- Merkmale = Eigenschaften von Merkmalsträgern

- z.B. Geschlecht, Alter

- Merkmalsausprägungen = Zustand des Merkmals

- z.B. weiblich, 30 Jahre alt

- Unabhängige Variable (UV) = Variable, von der erwartet wird, dass sie mit der abhängigen Variablen zusammenhängt und diese (zum Teil) erklären kann

- z.B. Häufigkeit der Aussetzung zu Online-Hate-Speech

- Abhängige Variable (AV) = Variable, von der man erwartet, dass sie durch die unabhängige Variable erklärt wird (auch: erklärte Variable, Zielvariable)

- z.B.: zivilcouragiertes Verhalten

- Störvariablen = Variablen, die (neben der unabhängigen Variable) auch mit der abhängigen Variable zusammenhängen können. Dieser Einfluss soll im konkreten Fall aber ausgeschaltet (= kontrolliert) werden

- z.B. Soziodemografie, Parteipräferenz

- Reliabilität = Zuverlässigkeit des Messinstruments; wiederholte Messungen sollten zu identischen Ergebnissen führen

- Validität = Gültigkeit des Messinstruments, d.h. wird gemessen, was gemessen werden soll?

Anwendungsgebiete

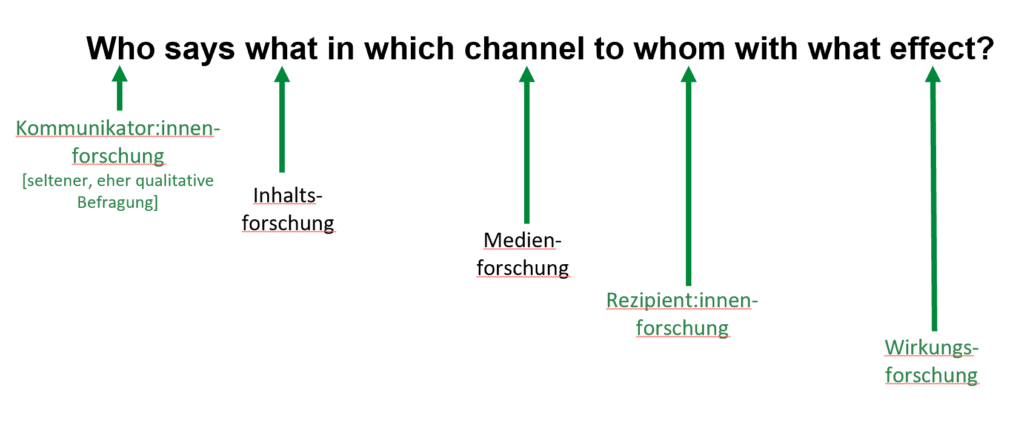

Die Methode der Befragung wird hauptsächlich in der Mediennutzungs- und Medienwirkungsforschung angewendet, also um etwas über die Rezipient:innen von Medien und über die Wirkungen bestimmter Medieninhalte herauszufinden. Seltener wird sie auch in der Kommunikator:innen-Forschung angewendet, hier aber eher mit qualitativen Interviews.

Vorteile und Nachteile von Befragungen

Vorteile:

- Kosten: Standardisierte Fragebögen müssen lediglich verbreitet werden, um mehr Menschen zu erreichen

- Kontrolle: Versuchsleiter hat kaum Einfluss auf Befragung, da Fragen standardisiert sind und keine Interaktion stattfindet (Achtung: Social Desirablity Bias nicht ausgeschlossen)

Nachteile:

- Repräsentativität: Verschiedene Modi (Online, Offline etc.) erschweren die Adressierung aller gewünschten Zielgruppen

- Kontrolle: Teilnahme (z.B. Abbrüche etc.) und Gewisshaftigkeit der Teilnahme nicht kontrollierbar (v.a. online)

Beispielhafte Forschungsfragen für eine Befragung

Mit der quantitativen Befragung lassen sich verschiedene Fragestellungen untersuchen, wie zum Beispiel:

- Welche Medientypen nutzen bestimmte Bevölkerungsgruppen in welchem Umfang?

- Wer verwendet einen Online-Anschluss mit welchen Anwendungen?

- Wie verändert sich der Medienkonsum im Zeitverlauf?

- Welche sind die Lieblingssendungen bestimmter Bevölkerungsgruppen?

- Welche politischen Themen hält die Bevölkerung für wichtig?

- Wie beeinflusst die Medienberichterstattung Meinung und Verhalten von Wählern?

Ablauf einer Befragung

Aber wie führe ich denn nun konkret eine Befragung durch? Zu Beginn erstmal ein kurzer Überblick:

- Eine Forschungsfrage entwickeln

- Grundgesamtheit bestimmen und Stichprobe auswählen

- Befragungsmethode wählen

- Einen zur Methode passenden Fragebogen erstellen: Fragenarten, Reliabilität und Validität, Pretest

- Teilnehmer rekrutieren

- Durchführung: Ethische Standards beachten, Datenschutz und Einverständniserklärung

- Codierung und Datenauswertung mit R

- Darstellung der Ergebnisse: Verfassen eines Forschungsberichts

Stichprobe ziehen

Repräsentativität: Die Stichprobe, die es zu ziehen gilt, muss repräsentativ für die gesamte Menge an Personen gelten, über die etwas ausgesagt werden soll. Die Stichprobe muss also ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit sein!

Es gibt mehrere Arten, wie eine Stichprobe gezogen werden kann:

Stichprobe mit (einstufiger) Zufallsauswahl:

Diese Methode setzt voraus, dass alle Elemente der Grundgesamtheit und bekannt und identifizierbar sind. Alle Elemente haben also dieselbe Chance, in die Stichprobe mit aufgenommen zu werden! Diese Methode ist die zuverlässigste und am häufigsten genutzte Art der Zufallsauswahl, da sie meistens (Grundgesamtheit muss relativ homogen sein) repräsentativ ist und sich einfach auswerten lässt.

(z.B. aus Liste mit Kontaktdaten werden zufällig ein paar Personen ausgewählt)

Stichprobe ohne Zufallsauswahl:

Anfallende Stichprobe/Convenience Sample:

Hierbei werden die Teilnehmenden aufgrund ihrer leichten Zugänglichkeit und Verfügbarkeit ausgewählt. Das ist schnell, kostengünstig und praktisch, hat aber einige Schwächen: Es ist eine subjektive Auswahl der Forschenden, da nicht alle Mitglieder der Grundgesamtheit die gleiche Chance haben, ausgewählt zu werden. Die Ergebnisse lassen sich also nicht auf die Grundgesamtheit übertragen, da einige Personengruppen überrepräsentiert, andere gar nicht darin vorhanden sind.

Z.B. Befragung von Studierenden der KW (nicht bevölkerungsrepräsentativ: Übertragung von deskriptiven Merkmalen nicht zulässig, allerdings zur Prüfung von Zusammenhängen geeignet)

Quotenstichprobe:

Hierbei wird vorausgesetzt, dass die untersuchungsrelevanten Merkmale sowie ihre relative Verteilung (Quote) in der Grundgesamtheit bekannt sind. Anhand dieser Quoten wird eine Stichprobe zusammengesetzt, die hinsichtlich der Struktur der Grundgesamtheit entspricht (spezifische Repräsentativität). D.h. die Teilnehmenden werden gezielt und manuell ausgewählt anhand bestimmter Merkmale. Nachteile hier sind, dass die Zufallsauswahl nicht probabilistisch ist und bei komplexeren Quoten die Konstruktion sehr schwierig wird.

Fragebogendesign

Die gestellten Fragen müssen immer auf die Beantwortung der eigentlichen Forschungsfrage(n) abzielen!

Für das Design des Fragebogens muss man sich zunächst über die Methode der Befragung bewusst sein (siehe 1c Befragungsmethoden). Davon hängt ab, wie der Fragebogen generell konzipiert ist.

Die allgemeine Struktur des Fragebogens besteht aus der Einleitung, dem Hauptteil und dem Abschluss. In der Einleitung werden die Teilnehmenden zunächst begrüßt und über den Zweck der Studie aufgeklärt. Wichtig hierbei ist auch eine Erklärung über die Anonymität der Antworten und über den Datenschutz. Hilfreich ist auch eine kurze Erläuterung, wie der Fragebogen denn auszufüllen ist.

Der Hauptteil besteht dann aus den konkreten Fragen, die die Teilnehmenden beantworten sollen. Die Fragen sollten logisch aufeinander aufbauen und eventuell auch nach Themenbereichen geordnet werden. An den Anfang des Hauptteils kommen meistens Fragen nach demographischen Daten wie Alter, Geschlecht, Abschluss, etc.

Im Abschluss dankt man den Teilnehmenden für ihre Zeit und Aufmerksamkeit und gibt Möglichkeiten für Feedback. Die Befragten können ihre Kontaktinformationen hinterlassen, um über den weiteren Verlauf der Studie informiert zu bleiben und eventuell Rückfragen zu stellen.

In den Hauptteil des Fragebogens gehören sowohl Testfragen als auch Funktionsfragen:

Testfragen = inhaltliche Fragen, die tatsächlich die Forschungsfrage(n) beantworten sollen.

Funktionsfragen = Fragen, die z.B. die Aufmerksamkeit und Konsistenz der befragten Personen überprüfen. Bei face-to-face Befragungen gibt es auch oft Eisbrecherfragen, die es dem Teilnehmenden leichter machen sollen, ins Gespräch zu kommen.

Die Fragen können sowohl offen als auch geschlossen gestellt werden:

Offen = der Teilnehmende kann einen freien Text schreiben/ohne Vorgabe antworten (z. B. „Welche Verbesserungen würden Sie vorschlagen?“)

Geschlossen = nur vorgegebene Antwortmöglichkeiten, von denen eine oder mehrere ausgewählt werden können, z.B. Multiple Choice oder Skalen

Likert-Skala: z. B. von 1 = „stimme gar nicht zu“ bis 5 = „stimme völlig zu“

Die Fragen sollten klar und verständlich formuliert sein, also wenig Fachsprache beinhalten. Wenn nicht anders möglich, können die zentralen Begriffe auch im Voraus erklärt werden.

Außerdem sollten die Fragen neutral und nicht wertend formuliert sein. Sie sollten nicht eine „richtige“ oder „falsche“ Antwort suggestieren.

Zum Schluss müssen Reliabilität und Validität sichergestellt werden. Der Fragebogen soll, wie anfangs erwähnt, genau das messen, was für die Beantwortung der eigentlichen Forschungsfrage(n) relevant ist. Gleichzeitig muss der Fragebogen zuverlässig funktionieren, sodass die Forschung genauso noch einmal wiederholt werden könnte, mit denselben Ergebnissen.

Cronbach’s Alpha

Manchmal muss man prüfen, ob die im Fragebogen verwendete Skala intern konsistent ist. Wenn es zum Beispiel fünf Items (=Fragen) gibt, die alle „Zufriedenheit mit dem Studium“ messen sollen, willst du nicht, dass eine Frage „Wie oft weinst du?“ plötzlich quer schießt. → Interne Konsistenz, typischerweise gemessen mit Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha berechnet, wie stark die Items miteinander korrelieren.

raw_alpha oder std.alpha → das ist Cronbach’s Alpha.

#Installieren und aktivieren des notwendigen Packages

install.packages("psych")

library(psych)

# Daten eingeben (Beispiel hier: 5 Umfragenteilnehmer, 3 Fragen)

data <- data.frame(

item1 = c(3, 4, 2, 5, 4),

item2 = c(4, 5, 3, 5, 4),

item3 = c(2, 4, 2, 5, 3)

)

#Befehl für Cronbach's Alpha

alpha(data)Ausgabe:

Reliability analysis

Call: alpha(x = data)

raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N ase mean sd

0.68 0.68 0.60 0.40 2.1 0.15 3.67 0.94Interpretation:

• Werte <0,6: nicht akzeptabel

• 0,6 bis 0,7: akzeptabel, teilweise auch als fragwürdig klassifiziert

• 0,7 bis 0,8: gut, stellenweise auch nur als akzeptabel klassifiziert

• 0,8 bis 0,9: sehr gut

• >0,9 fragwürdig, da schon fast zu gut – Hinweis auf redundante Items, überflüssige Dopplungen

Neben interner Konsistenz kann auch Retest-Reliabilität relevant sein.

Bevor man den fertigen Fragebogen jetzt an die gesamte Stichprobe verteilt, führt man einen sogenannten Pretest durch. Das ist ein Test mit einer kleineren, vergleichbaren Personengruppe, mit dem man feststellt, ob der Fragebogen richtig funktioniert. Gegebenenfalls muss man noch einmal Änderungen vornehmen.

Rekrutierung und Durchführung

Wenn der Fragebogen getestet wurde und wie gewünscht funktioniert, kann man mit der Durchführung beginnen. Die Stichprobe muss jetzt direkt angesprochen und aufgefordert werden, an der Studie teilzunehmen, z.B. durch Verbreitung eines Links mit E-Mails oder auf Social Media, durch Werbung für die Studie und auch durch gezieltes Ansprechen.

Wenn man die Möglichkeit dazu hat, kann man auch Incentives in Aussicht stellen, d.h. kleine Belohnungen (z.B. Gutschein, Geld, …) für die Beantwortung der Studie.

Dabei ist sicherzustellen, dass sich durch die eingegebenen Daten keine Rückschlüsse auf bestimmte Personen erkennen lassen. Außerdem sollte festgelegt werden, wo die Daten gespeichert werden.

Bei längeren Erhebungen bzw. geringer Rücklaufquote kann es hilfreich sein, Erinnerungen zu schicken, um die Teilnahmequote zu erhöhen (besonders bei Personengruppen, die viel beschäftigt sind).

Codierung und Auswertung

Wenn ihr Hilfe bei der Installation von R oder RStudio braucht, findet ihr sie hier: https://datenanalyse.ifkw.lmu.de/installation-von-r-und-rstudio/?preview=true

Für die Datenauswertung ist es hilfreich, sich vorher die passenden Packages wie tidycomm und tidyverse zu installieren und zu aktivieren:

#Installieren der notwendigen Packages

install.packages("tidycomm")

install.packages("tidyverse")

#Aktivierung der notwendigen Packages

library(tidycomm)

library(tidyverse)Zuerst einmal müssen die Daten eingelesen werden. Am einfachsten ist das, wenn sie bereits als CSV-Datei vorliegen:

#Einlesen einer CSV-Datei in R

library(tidyverse)

data <- read.csv("path/to/your/file.csv")

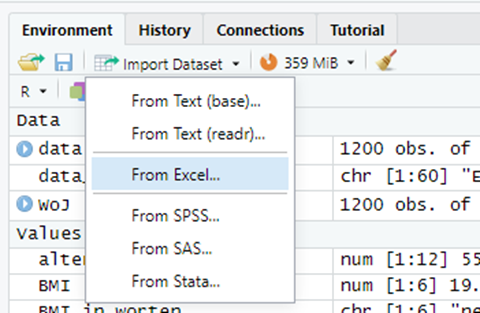

data %>% head()Unter „Environment -> Import Dataset“ lassen sich auch Dateien ohne Befehl importieren:

Jetzt können die Daten sowohl deskriptiv untersucht werden als auch die Beziehungen verschiedener Variablen untereinander. Codes mit Beispielvariablen:

#Absolute Häufigkeiten

data %>% tab_frequencies(country) %>%

visualize()

#Deskriptive Daten ausgeben lassen: Mittelwert, Median, Standardabweichung

data %>% describe(work_experience) %>%

visualize()

#Berechnung von Korrelationen in R

data %>%

correlate(trust_government, work_experience)

#Ausgabe als Korrelationsmatrix

data %>%

correlate(trust_government, work_experience)%>%

to_correlation_matrix()

#Einfache Regression in tidycomm

data %>%

regress(ethics_1, autonomy_selection) %>%

visualize()

#Multiple Regression in tidycomm

data %>%

regress(ethics_1, autonomy_selection, work_experience) %>%

visualize()

#Kreuztabelle ausgeben lassen

data %>% crosstab(trust_government, work_experience)Genaueres zur Visualisierung und Darstellung von Diagrammen findet ihr hier: https://datenanalyse.ifkw.lmu.de/datenvisualisierung/#diagrammtypen

Darstellung der Ergebnisse

Zum Abschluss müssen alle Ergebnisse und Vorgänge dokumentiert werden, was meistens in einem Forschungsbericht geschieht. Hier wird systematisch aufgeführt, wie der Fragebogen entwickelt, die Stichprobe gezogen und kontaktiert, die Durchführung gemacht und die Daten ausgewertet wurden. Für eine quantitative Befragung eignen sich hier je nach Fragestellung gut z.B. Kreis- oder Balkendiagramme.

Mögliche Antwortverzerrungen

Beim Ausfüllen des Fragebogens kann es zu verschiedenen Antwortverzerrungen kommen, die durch die Formulierung oder Anordnung der Fragen entstehen.

- Kognitive und affektive Ausstrahlungseffekte: Eine vorherige Frage beeinflusst das Antwortverhalten für die nächste Frage, da die befragte Person Sachverhalte aus beiden Fragen miteinander verknüpft, die eigentlich getrennt voneinander betrachtet werden sollten

- Lösung: entsprechende Fragen im Fragebogen auseinanderstellen

- Konsistenz- und Kontrasteffekte: Die befragte Person will inhaltlich stimmige Antworten geben, um möglichst kompetent zu erscheinen und gibt Antworten, die evtl. gar nicht ihrer Meinung entsprechen

- Lösung: Fragen, die dieses Verhalten provozieren könnten, im Fragebogen weiter auseinanderstellen

- Soziale Erwünschtheit: Befragte wollen keine (ihrer Meinung nach) sozial nicht akzeptierten Ansichten äußern bzw. sie äußern Meinungen, die (wie sie denken) von ihnen erwartet werden

- Frageformulierung so anpassen, dass evtl. problematisches Verhalten/Meinungen relativiert werden

- Projektionsfragen: Nicht nach eigenem Verhalten/Meinungen fragen, sondern nach denen des unmittelbaren Umfelds

- Non-Opinions: Befragte Person hat bisher zu einem Thema eigentlich keine Meinung, gibt aber trotzdem auf Nachfrage eine an

- Zunächst fragen, ob die Person sich mit dem Thema auskennt, bevor die Meinung abgefragt wird

- Primacy-/Recency-Effekte: Befragte tendieren dazu, sich selektiv an Antwortmöglichkeiten am Anfang bzw. am Ende einer Liste zu erinnern

- Für jeden Befragten die Reihenfolge der Antwortmöglichkeiten ändern, um Effekt auszugleichen

Ausblick: Mehrmethodendesigns

Befragungen werden häufig nicht allein angewandt, sondern in Kombination mit anderen Methoden, wie etwa mit der Inhaltsanalyse.

z.B. beim Agenda-Setting-Ansatz: Hängt die Themenstruktur der Medien mit den Themen zusammen, die die Bevölkerung am wichtigsten findet?

Hier würde eine Inhaltsanalyse für die Themenstruktur der Medien angewendet werden, und eine Befragung für die Wichtigkeit der Themen bei den einzelnen Personen. Dann würden beide Datensätze miteinander kombiniert und verglichen werden.

Weiterführende Links/Literatur

Praxistipps für die Gestaltung von Fragebögen: https://www.soscisurvey.de/help/doku.php/de:create:tips

Wiebke, M., & Schlütz, D. (2019). Die Befragung in der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung. (3. Aufl.). Springer VS.

Brosius, H., Haas, A., & Koschel, F. (2016). Methoden der empirischen Kommunikationsforschung. Eine Einführung. (7. Aufl.). Springer VS.

Folien zur Befragung mit R:

Als PowerPoint: